「トリスってお酒とかそりゃもう流行ったよ~ コマーシャルで、この三角みたいなキャラクターがお酒飲むと下から赤く染まっていくのが好きでね・・・・」

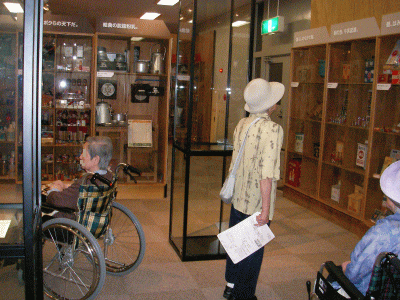

施設レクリエーションの一環として歴史民族資料館ツアーを行いました。

目的は昔使っていた物やその空間に入り込む事で思い出を紐解きお話を引き出す事です。

現場に着いたと思ったら「懐かしい~」の連発です。

「奥さんはこれ使ってなさったの? 私はこっちの方ですわ」

「TVはほんまに衝撃的やったね」

「洗濯機が無かったらどうなってたことやら 子育ての頃に洗濯機が出来て助かったわね」 など。

普段無口なご入居者様でも、「あれは家にあったよ」とニッコリ笑顔。

スタッフの知らない(私も含め)言葉が飛び交うので、意味を尋ねると、「そうやわね 今の子は使った事もないからね~」といいながら丁寧に教えてくれる場面が何度となくありました。

別の発見としては男性の方は今1つ無口でした。

「そうやな~こんなんがあったな~」で続かない。

良く考えてみると、確かに見た記憶はあるけれど、使うのは女性が多かったからでしょう。

当時戦争が舞台であった男性の方には別の角度からのお話が必要だと感じました。

帰路の車内で、「あれだけの物が残っているのって素晴らしいですね」とお話すると、「田舎に焼夷弾落としても意味ないからな」とお一人の男性が話され、他の男性も続いて説明くださり、ひと時男性が主役になったのは言うまでもありません。

現在認知症予防、介護予防の一環として回想療法を導入し始めスタッフ育成中です。

施設の中で高齢者が主役となり、語りたくなるそんな一場面を提供したいと考えております。

ご自分の歴史を伝えていただきながら、自身の存在感を肌で感じてもらう素晴らしさを提供していきたいと思います。