今回のテーマはトラブルのもと「心理的ゲーム」です。

ゲーム分析とは、

会話で表面的にはまことしやかな

一連の交流(相補的交流)が行われてるとします。

しかし一方(プレイヤー)の裏面に

本音のメッセージが隠されている場合、

それを果たそうとするプレイヤーの自我が、

相手を刺激して、ゲームを仕掛けていき、

相手のネガディブな感情を挑発し、

ゆがんだ形でストロークの交換を図ろうとするそうです。

そして結末は、もやもやした感じや悪感情が残ります。

身近でいらっしゃいませんか?

その人と話しをすると、

どうしていつもこんな話の向きになるんだろう?

どうしていつもこんな嫌な気持ちになるんだろう?って。

最初から展開や結論が予測できてしまうほどパターン化

されている人もいます。

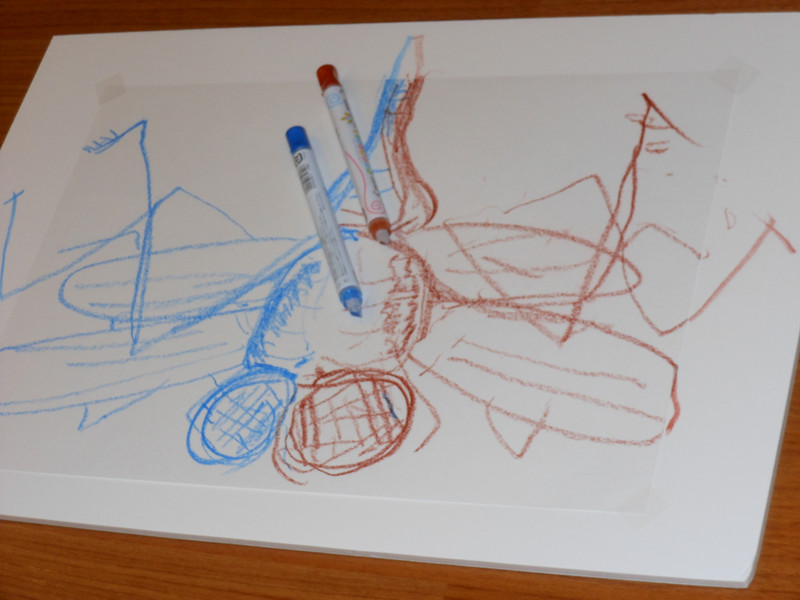

例えば夫と妻の心理ゲームを例に挙げます。

夫 洗濯しておいたぞ (仕掛け人)

妻 ありがとう、助かるわ。 (乗せられる人)

夫 沢山あったぞ。

妻 そうでしょう。 (応答)

夫 3回も洗濯を回したんだぞ。

妻 ここ2、3日、忙しくてできなかったの。

夫 部屋も散らかっているし、流しには食器が一杯。

毎日何をしているんだ! (はぐらかし)

妻 家の中の仕事が山ほどあるのよ。あなたこそ何よ!

毎晩、残業って帰りが遅いけど、外でなにしているか

分かったもんじゃないわ。

夫 お前こそいつも家にいないじゃないか。

一体何をしているんだ! (混乱)(本当に言いたいこと)

妻 ちょっと洗濯しただけで偉そうに言わないでよ。

もうしてもらわなくていいわ!

夫 二度とするか。 (結末)

妻 二度といらないわよ。

これは夫婦の会話ですが、

職場の同僚や上司、友人との会話でも同じです。

気がづくと、

やっつけられてしまっていたり、

こちらも興奮して思わぬことを言葉にしてみたりなど。

程度によっては、

嫌な感情→悪感情の継続→破壊的になり

時に殺人などに発展していきます。

できれば相手に巻き込まれずにしたいもの。

ゲームの止め方としては、

①ゲームの存在に気づく、自分が何をしているか理解する。

②時間の経過と、自分のとった役割を振り返る。

③ゲームにのらない自分をつくる。

④自分自身や他人を無視、軽視しない。

⑤程度の重いゲームを軽いゲームに抑える。

⑥結末の悪感情を取り入れない。

⑦最悪の時は逃げる。

私達は職場でも学校でも家庭でも、

自分と合う人ばかりでないことは100も承知。

そして日常会話の多くにこのゲームが展開されています。

それを客観的に理解しつつ、

巻き込まれない自分を持つことが大切だと思いました。